人間が愛してやまないもの、それは「美少女ゲーム」と「宇宙」。

特に宇宙はその壮大さといい神秘さといい、何とも言えない魅力がありますよね。

今回紹介するのは宇宙をテーマにしたノベルゲーム『ステラーコード』。直訳すると「星の暗号」でしょうか。タイトルをPC等で普通に変換しようとすると高確率で「ステラ―コード」(真ん中の長音がダッシュ)になってしまうので注意してください。公式でもちょっと前まで誤変換していました。

制作は2022年に名作ADV『イハナシの魔女』で売り上げ3万本を突破した同人サークル・フラガリア。

前作は離島の因習や民俗学をベースにしたある種文系的な作品でしたが、今作は打って変わって理系的なハードSFミステリーと作品なっています。

物語は主人公の大学4年生・佐藤大地が義妹の天才物理学者・瞳と共に宇宙に関するとある謎に挑んでいくうちに謎の組織に命を狙われようになる、というSFミステリー&サスペンス。

宇宙や物理、工学に関する専門用語が頻出しますが、その都度説明されるので知らなくても多分大丈夫。

何か事件のトリックを解くわけではなく、提示される謎や暗号を解いていく作品です。

かなり本格的なSFなので、往年の名作『シュタインズ・ゲート』みたいな科学アドベンチャーや、ベストセラーになった劉慈欣のハードSF小説『三体』あたりが好きな人にもおすすめ。

物語後半は「いったい敵は誰で何が目的なんだ?」というハラハラ感でクリックが止まりません。

またメッセージ性もあるのでプレイ後は他者とのコミュニケーションの難しさについて考えさせられることも。

プレイ時間数時間程度の短い物語なので気軽にプレイできるのもいいですね。

宇宙や物理の話が好きな人もそんなに好きじゃない人も、プレイすればより宇宙が好きになりますよ!

- 宇宙をテーマにしたスピード感のある理系ミステリー

- 資料を読んでプレイヤーに解かせる暗号解読パート

- 現代社会にも通じるメッセージ

| ブランド | フラガリア |

| ジャンル | SFミステリー ビジュアルノベル |

| 初回発売日 | 2025.8.15 |

| DL版価格 | 1,980円 |

| シナリオ | 森 |

| 原画 | むぎ |

| おすすめ度 | 85 |

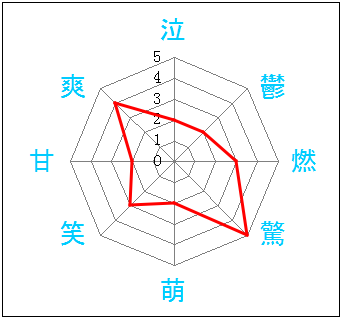

| シナリオ傾向 |

|

購入ガイド

| タイトル | 対応OS | 発売日 | 入手難度 |

|---|---|---|---|

| ステラーコード | 11 | 2025.8.17 | 並 |

パッケージ版は2025年の夏コミケ(C106)で頒布されました。

ちなみに冬コミではおまけ本が出るらしいです。

今から買うならダウンロード版を推奨。値段も安くて買いやすいのもいいですね。

DLsite・Steam・BOOTHで配信中ですが、定価はBOOTHのほうが少し安くなっています。

DMMでは配信していないので注意してください。

現在Switch版も開発中で2026年に発売予定だそうです。

システム

基本的には画面下にテキストが表示されるADVタイプのシステムです。画面サイズは1280×720。

ただコンフィグでいじれる設定は必要最低限なので、ちょっとカスタマイズ性は悪いかも。

残念ながら本作ではキャラクターボイスが(今のところ)ありません。昨今は同人ゲームでも普通にキャラボイスがつくので、ちょっと寂しいですね。

ただ前作はボイス付きでしたし、本作でも売上次第でひょっとしたら将来ボイスが追加される…かも?

作中では要所で謎を解くための選択肢が出てきます。

単なる択一ではなく、時には資料の特定の場所を示さなくてはならないのでかなり選択の幅が広いです。

分からない場合はヒント機能もありますし、最初から「答えを見る」ボタンもあるので詰まることはないかと。ただ最初から答えを聞くよりは自分で考えたほうが楽しいと思います。

シナリオ

シナリオライターは前作『イハナシの魔女』と同じFragariaの森さん。

物語は卒論の執筆にいそしむ大学4年の主人公・佐藤大地が電磁波トラブルの原因を探っていたところ大学の裏山で謎の金属製のボトルを発見するところから始まります。

両親の再婚で義妹となった天才物理学者・瞳と共にボトルの分析をしていると、宇宙にまつわる壮大な事件に巻き込まれていき、やがて突拍子もない真実が明らかになる――、というSFミステリー。

ボトルの分析結果から読み取れる謎を少しずつ解明していく展開にすごくドキドキします。

また物語の進行は非常にスピード感があるので息つく暇がありません。

じっくり考えるミステリー要素と緊迫感のあるサスペンス要素が上手く絡み合っていて、非常に先の気になる展開が続きます。

そのぶん日常シーンやキャラクターの掘り下げが少なめ。ヒロインとイチャラブするような恋愛要素もほとんどありません。

この辺は前作と違い、SFミステリーに特化している感じですかね。

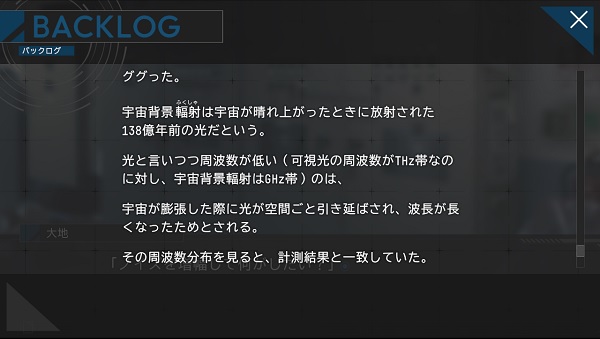

宇宙をテーマにしているので物理や工学の専門用語が頻出します。サラッと語られるものもあればがっつり説明されるものありますが、設定がしっかりしているのでどれも納得感がありますね。

技術アドバイザーとしてJAXAが投資する宇宙ベンチャー企業・天地人が監修しているので科学考証もバッチリ。この会社はJAXAの職員が兼業で働いているスタートアップ企業だそうです。

科学用語は基本的に現実に即したものですが、一部の話(特に重力波関連)はフィクションが混じってますね。この辺は普段科学に興味ない人は区別がつきにくいかも。とりあえず人類はまだ人工重力波の生成に成功していません。

作中では「○○についてネットで検索して調べてみよう」みたいにちょっとメタっぽいセリフが出てきます。個人的にこういうのあんまり好みではないのですが、プレイヤーに興味を持って調べてほしいという作者さんのメッセージかも。

グラフィック

原画家も前作と同じ”むぎ”さん。

キャラの描かれるイベント絵は24枚。前作よりシナリオのボリュームは少ないのにCGの数は大幅に増えています。

イベント絵はヒロインである瞳以外を描いたものも多いですね。この点からも今作がストーリー重視であることが窺えます。

キャラデザはやや漫画チックでポップな感じ。主人公の顔も普通に描かれます。

同人作品らしいタッチではありますが、クオリティは高いかと。

キャラクター

佐藤瞳

母親が日本人の日系アメリカ人。重力波の研究でノーベル賞候補となる。

瞳の母親が主人公の父親と再婚したため、義兄に会いに日本にやってくる。

冷静な性格で研究熱心。幼いころから天才ともてはやされたため、対等に接してくる義兄に興味を抱く。

佐藤大地

本作主人公の大学4年生。人工衛星を使った電磁波の研究を行う。

真面目な性格で結構優秀。突然できた義妹に戸惑いながら日本を案内する。

川島桃子

大地の通う大学で工作室の管理人をしている女性。幼く見えるが年上の社会人。

大地とも親しく接するがテンション高めの性格。大地が持ち込んだボトルの解析に協力する。

この他に桃子の後輩でJAXA職員の中野、同じくJAXA職員でアメリカ人のスミス、事件の捜査をする刑事の地龍と岩崎、瞳の恩師で大学教授のマーティンなど。

多かれ少なかれ、ほぼ全員が何かしらストーリーに関わってくるのが特徴的です。誰が欠けても物語が成り立ちません。

そのぶん事件の黒幕が限られてしまいますが、私は終盤まで全く気付きませんでした。

なんだか瞳以外全員怪しく見えるんですよね。

逆に言えばもう少し事件と関係ない人物がいても良かったかも。

主人公である大地は研究室に所属する大学4年生ですが、同僚や指導教官の類は出てこないですし。キャラを減らすためにあえて夏休みという時期を選んだのかもしれないですけど。

メインヒロインの瞳はアメリカで研究していることや謎があれば解明しないと気が済まない性格など、『シュタインズ・ゲート』のクリスっぽいですね。あそこまでノリがいいわけではありませんが、いい意味で「天才理系女子」といった感じ。

BGM

BGMはおそらくフリー音源でしょうか。音楽モードがないので曲数や曲名がわかりません。

作曲はBigRicePianoさん、G-Soundさん、ユーフルカさん、堀田ゆきさん、吉川/-45さん。

シーンに合った緊迫感のある曲が印象的です。

特に資料を読んでいるときに突然BGMが変わったときは、「今から核心に触れるのか」という感じでピリピリと緊張感が増しますね。

主題歌

| タイトル | 作詞 | 作曲 | 歌 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| Here and There | 高城みよ | 渡部紫緒 | 花近 | ED |

エンディングにはボーカル曲が流れます。非常にしっとりとした、物語を締めるにふさわしい曲ですね。歌詞の「託された思い」というワードが作品を象徴していてすごく印象的。

ムービー

作中にOPムービーの類はありませんが公式からPVが配信されています。

攻略

謎を解くための選択肢は出てきますが、シナリオが分岐するようなものはなく一本道のストーリーです。

謎解きのパートは若干難しいものもありますが、間違えても何度も再挑戦できますし、資料やヒントをしっかり読めばだいたいわかると思います。めんどくさければ「答えを見る」ボタンを押しましょう。

総プレイ時間はゆっくりやって6~8時間くらい。

ボイスがないことも相まってスピーディーに進みますが、短いながらも濃密な物語です。

一度始めると止め時が難しいので、休日を使って一気にプレイすることをお勧めします。

感想

プレイ時間わずか数時間の(この種のゲームとしては)短い作品ですが、まるでUSJのアトラクションに乗っているかのような息もつかせぬスピード感のある物語でした。

宇宙をテーマにした物語ですが、それだけでなく「他者との関わり方」も考えさせられます。プレイ後は「宇宙って面白い」と同時に「もう少し他人を信頼してもいいかも」という気にさせてくれました。

本格的な理系ストーリー

宇宙をテーマにした物語のため、思った以上に物理や工学の専門用語が出てきます。それも単なる知識自慢ではなく、シナリオに絡んでくるのでちゃんと意味があるんですよね。作品を通して宇宙や科学の面白さを伝えたいという作者の思いが伝わってきます。

重力波を巡る一部の研究はさすがにフィクションですが、シナリオに関わる基本的な科学設定は現実に即しています。多くはきちんと解説もされるのでこの種の知識が乏しい人でも多分大丈夫。『シュタインズ・ゲート』や『景の海のアペイリア』もそうですが、こういう科学知識がふんだんに取り入れられたSF作品は個人的にも大好きです。

また作中では理系らしい厳密な検証作業の大切さが描かれます。様々な仮説を立てて一つずつ実証していく地道な作業ですが、こういうのが楽しいんですよね。自分も理系学生だったのでこういう議論や検証は学生時代を思い出されます。

主要キャラの多くが理系の研究者なのも特徴的。学生からJAXAの職員まで様々な研究者が出てきます。

ヒロインである瞳が物凄い天才として描かれているので少し卑屈になっていますが、主人公の大地も何気にエリートです。大学のモデルは明らかになっていませんが多分それなりの大学(筑波大あたり?)でしょうし。

大地のような一般のエリート研究者や技術者の方のおかげで今の我々の生活があるわけですから、足を向けて眠れません。自分も昔、こういう研究者に憧れていました。

ミステリーとサスペンス

謎解きパートはSF要素とパズル要素が合わさっているのでプレイヤーに考えさせる仕組みになっています。こういうプレイヤーに謎を解かせるというコンセプトはいいですね。なんだか自分も研究者になったかのような思いにさせてくれます。

一部やや難しい問題もありますが、基本的には資料をちゃんと読めばわかる内容です。一発で正解を当てると凄く気持ちいい。

それに加えて謎の組織に命を狙われるサスペンス要素が強いのも特徴的。非常に緊迫感があるのですごく引き込まれるんですよね。普通の学生だった主人公が非日常の世界に入り込んでしまい、後戻りできなくなった恐怖感を感じます。自分だけでなく義妹となった瞳まで巻き込んでしまっているわけですし。

登場キャラも非常に意味深で、中盤までは全員が敵に見えます。もちろん意図的にそう描かれていると思うんですが、瞳以外誰も信じられない緊迫感にドキドキしっぱなし。

”敵”の正体が判明する終盤はそれまでの線が一本につながるような収束感がすごく気持ち良かったです。すべてを知ったうえでもう一度プレイしてキャラの動きを確認したくなりますね。

他者への信頼

自分が物語を通じて感じたメッセージのひとつは「他者への信頼」。

相手がだれであろうと他人の考えを理解して信頼するのは本当に難しい。「仲良くしよう」と手を差し伸べられても「何か裏があるんじゃないか?」と疑ってしまうのは良くも悪くも人間の性。

作中では「友愛」というワードが強調されますが、日本では某総理のせいで逆に胡散臭いイメージの付きまとう言葉になってしまいましたね。そういえばあの人はゴリゴリの理系でした。

個人であろうが国家であろうが他者を理解し信頼するのは簡単ではありません。なぜなら根底には他者への不信や恐怖があるから。それが戦争や排外主義といった昨今の世界情勢にもつながっているのかもしれません。

相手を信頼した結果裏切られるというのも、人類は歴史上数多く経験してきました。これは個人でも国家でも同じでしょう。「人を見たら泥棒と思え」ということわざも、まぁ一理あるかも。

ただ自分の安全が脅かされるから他者を一方的に攻撃したり排斥したりしていいのか?というと、「それはちょっと違うんじゃない?」と最近思います。まぁこういうのはセンシティブな話でもあるのであんまり表立って言わないですけど。国家にしろ民族にしろ隣人にしろ、何かうまいこと他者と共生できる方法ってないものでしょうか。

ほんと、人類ってままならないものですねぇ。

おすすめの宇宙関連本

最後にせっかくなので本作で宇宙に興味を持った方のためにおすすめの本を紹介します。(画像のリンク先はBOOKWALKER)

この他にもブルーバックスやニュートンなどからたくさん宇宙関連の本が出ているので、これを機会に読んでみてはいかがでしょうか。

・『宇宙はなぜ美しいのか』(村山斉)

星や星雲の写真といった視覚的な美しさだけでなく、物理学者がどんな理論を「美しい」と感じるかを解説した本。

美しいと感じる理論が備えているは「対称性」と「簡潔さ」、そして「安定感」。

この本を読めば学者がどんな理想や目的をもって研究しているのかを知ることができるかと。

ゲーム中にも出てくる宇宙マイクロ波背景放射(CMB)についてもわかりやすく解説されています。

・『隠れていた宇宙』(ブライアン・グリーン)

「自分たちの宇宙とは別の宇宙があるのではないか」というSFでよくある設定を理論的に解説した本です。並行世界や多元宇宙といった存在があるかもしれないというか、むしろあるのが普通じゃね?と思わせてくれます。

一般相対性理論や超ひも理論をベースにしているため内容はちょっと難しめですが、現代の物理学や宇宙論を突き詰めていくとこんなSFめいた話になるんですね。

・『三体』(劉 慈欣)

とある科学者が宇宙に向けて発信した電波がとんでもない結果をもたらすことになるSF小説。

中国の作家が書かれた本ですが世界的ベストセラーとなり、2024年にはNetflixでドラマ化され話題になりました。

『三体』というタイトルはもちろん力学の「三体問題」(互いに重力を及ぼし合う3つの星の動きは複雑すぎて解析的に解くことができない)からきています。

やや難解でわかりにくいところもありますが、宇宙やSF好きの人はぜひ読んでほしい作品です。

って私まだ1巻しか読んでないんですけどね。かなり長い物語なのでちょっと読むのにエネルギーがいるかも。